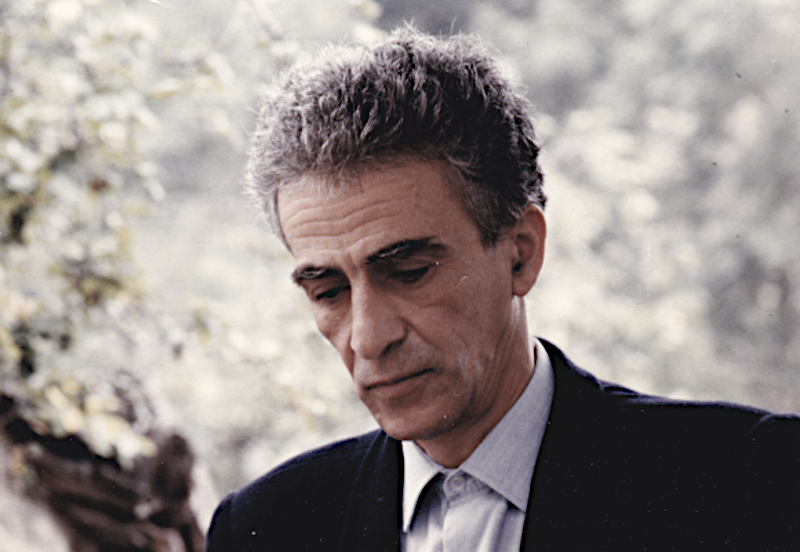

Kateb Yacine, fragments d’un feu

- Le garçon en prison

Mai 1945. Dans les rues de Sétif, les cris montent, les drapeaux s’agitent. Les balles sifflent, les blindés écrasent les pavés. Un adolescent de seize ans est arrêté, jeté derrière les barreaux. Son nom : Kateb Yacine. La cellule est sombre, mais dans sa tête des vers s’écrivent déjà. Dans l’air vicié de la prison, il répète des phrases qu’il n’a pas encore couchées sur le papier. Il se dit que si l’on peut enfermer les corps, jamais on ne peut emprisonner la langue.

- Le jeune orateur à Paris

Un an plus tard, on le retrouve à Paris. Dix-sept ans, un visage encore juvénile, mais une voix ferme. Dans une salle de conférence, il parle de l’Émir Abdelkader et de l’indépendance de l’Algérie. Des étudiants l’écoutent, stupéfaits. Qui ose ainsi, en pleine domination coloniale, prononcer le mot d’« indépendance » ? Lui. Et déjà, derrière les phrases politiques, perce la musique d’un poète.

- Les nuits de Nedjma

À Alger, plus tard, il écrit. Des nuits entières. Des feuilles éparpillées, des ratures, des éclats de colère. Le manuscrit circule, revient, est refusé. Trop confus, trop complexe, trop insaisissable. Lui s’entête. Dans sa tête, Nedjma n’est pas seulement une femme : elle est Algérie, elle est désir, elle est étoile inaccessible.

Un jour enfin, le roman paraît. 1956. Le choc est immédiat. Dans les cafés de Paris, Aragon s’enthousiasme : « Voilà une voix qui compte. » Au Caire, Youssef Idriss le rapproche de Faulkner. À Beyrouth, de jeunes écrivains le lisent comme une révélation. Le livre voyage plus vite que son auteur.

- Le théâtre comme champ de bataille

Sur scène, tout change encore. Dans Le Cadavre encerclé, les personnages hurlent, se débattent, refusent l’ordre établi. Jean-Marie Serreau met en scène, Antoine Vitez applaudit. Mais Kateb Yacine, lui, rêve d’un autre public : les ouvriers, les exilés, les travailleurs fatigués qui n’ont pas le temps des bibliothèques.

Alors il invente un théâtre populaire, où l’on mêle la chanson, le conte, la commedia dell’arte, Brecht et Sophocle. Dans une cour d’usine ou sur une place de village, ses comédiens improvisent, rient, interpellent. Le spectateur n’a plus le droit de rester passif. Il doit choisir, comprendre, se lever.

- L’insaisissable

On voudrait le classer : poète ? romancier ? dramaturge ? journaliste ? Mais Kateb Yacine est tout cela à la fois. Et quand on croit le tenir, il se dérobe. On l’accuse parfois de trahir l’arabe parce qu’il écrit en français. Erreur : il se réapproprie cette langue comme on vole une arme à l’ennemi. On l’accuse de s’attaquer à l’islam. Fable : il dénonce l’usage hypocrite de la religion par les puissants, jamais la foi elle-même. Il ne voulait être prisonnier d’aucune étiquette.

- Le journaliste oublié

Peu savent qu’il fut aussi chroniqueur, enquêteur, reporter. Dans ses articles dispersés, on retrouve la même énergie que dans ses poèmes : phrases fulgurantes, indignations brûlantes, portraits incisifs. On ne les enseigne pas, on les oublie. Pourtant, ils disent un autre Kateb Yacine : celui du quotidien, celui qui note l’injustice d’une rue, le souffle d’un peuple.

- Le cercle des cercueils

Juillet 1989. À l’aéroport, deux cercueils côte à côte. Celui de Yacine, celui d’un autre Kateb, celui de son cousin Mustapha, metteur en scène, mort le même jour. La sœur de Kateb, Zoulikha — que beaucoup voyaient comme la Nedjma vivante — est là, le regard perdu. La scène ressemble à une pièce de théâtre : tragédie familiale, épopée nationale, hasard cruel. Le public, cette fois, est silencieux.

- Et après ?

Depuis, on cite son nom partout. On fait de lui un mythe, un drapeau, un symbole. Mais combien le lisent vraiment ? Nedjma dort sur des étagères, brandie comme icône plus que lue comme texte. Lui-même l’avait prévu : « Beaucoup en parleront sans jamais l’avoir lu. »

Mais l’œuvre demeure. Dans ses romans éclatés, ses pièces brûlantes, ses chroniques oubliées, son rire qui résonne encore dans les cafés de la Casbah, ses gros mots. Lire Kateb aujourd’hui, c’est entrer dans un labyrinthe de voix et accepter de s’y perdre. Car c’est dans le désordre, dans la densité, que se trouve la liberté.