« Les Palestiniens vivent et aiment avec plus de force que leurs occupants » (Mohamed Kacimi, écrivain)

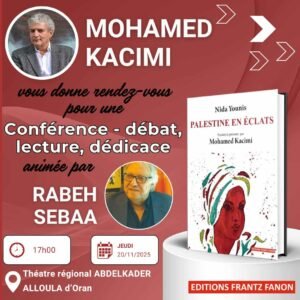

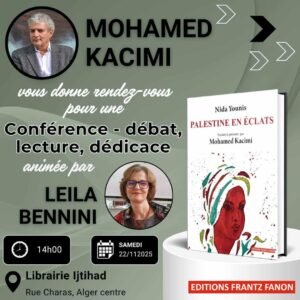

Peut-on écrire des poèmes après Gaza ? Peut-on écrire des poèmes au cœur de Gaza ? C’est à ces questions que répond l’anthologie Palestine en éclats, qui vient de paraître conjointement aux éditions El Manar à Paris et Frantz Fanon en Algérie. Fruit du travail collectif de poétesses palestiniennes et de la traduction de Mohamed Kacimi, ce recueil affirme que la poésie reste une archive vivante face à la tentative d’anéantissement, une manière de préserver l’humanité irréductible d’un peuple. Dans cet entretien, Mohamed Kacimi qui présentera le livre le 20 novembre au Théâtre régionale d’Oran à 17h00 et le 22 novembre à la Librairie Ijtihad à Alger, à partir de 14h00, revient sur le sens politique de cette publication et sur la façon dont la voix des femmes poètes palestiniennes réinvente la résistance.

Vous venez de publier, avec Nida Younis, une poétesse palestinienne qui vit à Ramallah, une anthologie magnifique : Palestine en éclats. Le titre fait brutalement écho à l’effritement de la Palestine. Mais on ne sait pas de quel nature est cet effritement qui vous interpelle : Politique, géographique, historique ?

On ne peut pas parler simplement d’un effritement. Moi je parlerais plutôt d’un anéantissement, d’un effacement programmé de la Palestine qui commence dès 1948, au moment de la proclamation de l’État d’Israël.

Pour expliquer ce que je veux dire, je vais citer l’historien israélien Ilan Pappé. Dans son livre Le Nettoyage ethnique en Palestine paru en 2006, traduit en français en 2008, il montre, en s’appuyant directement sur les archives israéliennes, que la naissance d’Israël ne s’est pas faite dans le désordre d’une guerre, mais à travers un véritable nettoyage ethnique planifié.

Concrètement, il raconte que plus de 700 000 Palestiniens ont été expulsés et que plus de 500 villages ont été rasés. Tout cela entrait dans un plan précis, le Plan Dalet, élaboré et validé par Ben Gourion lui-même. L’objectif était clair : il fallait vider le futur État juif de la majorité de sa population arabe pour garantir une homogénéité démographique. Et pour y arriver, tous les moyens ont été employés : expulsions, massacres, destructions… Mais Pappé insiste aussi sur un fait très peu connu, souvent passé sous silence : l’empoisonnement des puits. À Acre par exemple, la Haganah, milice terroriste, sur ordre de Ben Gourion, a contaminé les sources d’eau avec du typhus. L’idée était double : empêcher les habitants de revenir et semer la terreur dans les villages voisins. Quand Pappé utilise l’expression « nettoyage ethnique », il s’attaque à ce récit officiel qui voulait faire croire que les Palestiniens seraient partis d’eux-mêmes, ou poussés par les armées arabes. Lui montre au contraire que la Nakba, la catastrophe de 1948, n’a rien d’un accident de l’histoire : c’est le résultat d’un projet réfléchi et exécuté au plus haut niveau de la direction sioniste et dont on voit l’aboutissement aujourd’hui avec l’anéantissement de Gaza et l’annexion de la Cisjordanie.

Vous êtes le seul homme parmi cette bande de femmes poètes. Pouvez-vous nous dire comment la poésie féminine palestinienne contemporaine témoigne-t-elle d’une réalité distincte de celle portée par les voix masculines dans la littérature de résistance ?

Je suis effectivement un peu à part dans cette bande de femmes poètes. Le plus gros du travail a été fait par Nida Younis, que je considère comme l’une des voix majeures de la poésie palestinienne et je dirais même arabe aujourd’hui. Mon rôle s’est limité à traduire leurs poèmes, mais aussi à donner pour chaque territoire palestinien – Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem, les Palestiniens de 48 ou ceux de l’exil – un cadre historique et juridique, afin que le lecteur comprenne dans quel contexte s’inscrit chaque voix.

Ce qui me frappe, c’est à quel point la poésie féminine palestinienne contemporaine tranche avec celle des grandes figures masculines des années 1970, comme Mahmoud Darwich, Samih al-Qassim ou Moui’n Bsissou. Leur poésie était essentiellement militante, elle se voulait la voix d’un peuple, d’une communauté. Chaque poète portait sur ses épaules le rôle de porte-parole de la tribu. C’était une poésie de résistance, certes, mais aussi une poésie collective, enracinée dans une identité partagée.

Avec ces poétesses, on assiste à un déplacement radical. Chacune parle en son nom propre, depuis son intimité, depuis son expérience singulière de l’occupation. Elles osent dire leur corps, leur désir, leur solitude, leur maternité parfois empêchée ou meurtrie par la guerre. Elles n’effacent pas la violence de l’oppression, mais elles la racontent à travers des gestes du quotidien, des sensations intimes, des émotions qui appartiennent à chacune d’elles.

Ce n’est plus la tribu qui parle d’une seule voix, mais une polyphonie de femmes qui affirment chacune leur individualité dans le tumulte collectif. Et c’est précisément cela qui me semble révolutionnaire : elles déplacent la poésie de la grande geste nationale vers une écriture de soi, où l’intime devient une autre forme de résistance.

Les poétesses palestiniennes sont sur tous les fronts. Elles sont obligées de défendre leur liberté sans cesses menacée par les assauts du conservatisme social et de l’islamisme et, en même temps, défendre leur pays auquel est refusée une existence légale. En quoi les poétesses palestiniennes réinventent-elles le rapport entre l’intime et le politique, entre le corps féminin et le territoire ?

C’est vrai, les poétesses palestiniennes sont en première ligne sur deux fronts à la fois. D’un côté, elles doivent affronter le conservatisme social et religieux, qui pèse sur leur liberté de femme, sur leur droit à écrire, à aimer, à parler de leur corps. Et de l’autre, elles subissent comme tout Palestinien l’oppression de l’occupation, l’absence d’un État, la violence quotidienne de la colonisation.

Elles réinventent ce lien entre l’intime et le politique parce qu’elles n’acceptent plus de séparer les deux. Le territoire n’est pas seulement une carte, un drapeau, une revendication nationale : il se confond avec leur propre corps, avec leur chair, avec leur désir. Quand une poétesse parle de sa maternité interrompue par un checkpoint, ou de son amour empêché par le mur, elle fait de son expérience intime une métaphore politique. Et inversement, l’histoire collective de la Palestine prend chair dans leurs poèmes, dans leurs sensations, dans leurs blessures personnelles.

En ce sens, elles renversent l’héritage de la poésie militante masculine. Là où leurs aînés disaient : « Nous, le peuple », elles disent « Moi », mais ce « moi » est traversé par la guerre, par l’exil, par l’injustice. C’est une autre manière de faire de la résistance : affirmer son individualité, son corps de femme, comme territoire inviolable. Et c’est ce qui donne à leur poésie une force bouleversante, parce qu’elle nous parle à la fois du destin d’un peuple et de l’intimité d’une femme, sans cloisonner l’un et l’autre.

Quel sens politique donnez-vous à cette anthologie ? Pourquoi était-il urgent de publier cette anthologie maintenant, alors que Gaza subit des massacres et que l’existence même de la Palestine est menacée ?

J’ai commencé à traduire cette anthologie au moment où j’ai eu l’intuition que la Palestine risquait de disparaître, non pas seulement comme territoire disputé, mais comme réalité politique et humaine. Comme disait Camus : « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde. » Or, ce qui se déroule aujourd’hui sous nos yeux ne peut pas être édulcoré par des euphémismes diplomatiques. C’est un génocide, c’est-à-dire une volonté politique d’extermination d’un peuple, menée par un gouvernement israélien qui assume de plus en plus son idéologie suprémaciste. Dans ce contexte, publier cette anthologie était une urgence. Parce que la poésie est une manière de dire l’existence. Tant que les voix des poétesses palestiniennes circulent, traduites, lues, entendues, on ne pourra pas effacer ce peuple. Leur poésie n’est pas seulement un cri, c’est une archive de l’intime et du collectif, un témoignage qui déjoue la tentative d’anéantissement. C’est aussi un geste politique dans un autre sens : montrer que la Palestine n’est pas réductible à la guerre, aux images de ruines ou aux chiffres des victimes. À travers ces textes, on découvre des femmes qui parlent de leur corps, de leurs amours, de leurs colères, de leurs rêves. Elles affirment une humanité irréductible. En publiant cette anthologie maintenant, je voulais que la Palestine ne soit pas seulement perçue comme un champ de bataille, mais comme une terre de voix vivantes, créatrices, qui inventent un langage face à la mort.

Vous avez vécu et travaillé en Palestine pendant plusieurs années. Mahmoud Darwish disait ; « Nous n’avons pas de présent ». Il disait aussi : « Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. » À quoi ressemble la vie des Palestiniens, notamment les femmes, quand elle n’est pas assiégée par des bombardements israéliens ?

Je crois que c’est la première fois que j’évoque cette histoire. Quand je suis arrivé à Paris, en 1982, j’avais dans mon sac un manuscrit : la traduction que j’avais faite de ce poème historique de Mahmoud Darwich, Éloge de l’ombre altière, qu’il avait lu en direct à la télévision algérienne lors de la réunion du Conseil National Palestinien qui s’était tenue à Alger. Peu de temps après, j’ai fini par rencontrer Mahmoud, qui habitait alors Place des États-Unis, à Paris. Il a vu ma traduction et s’est montré enchanté. À cette époque, il n’était quasiment pas traduit en français. Enthousiasmé, il a confié le manuscrit à Jean Genet pour qu’il en écrive la préface. Mais Genet, fidèle à ses errances, a fini par l’égarer dans ses vagabondages.

C’est à partir de ce moment-là, et cette rencontre avec Darwich, je crois, que mon destin s’est trouvé lié à celui de la Palestine. Depuis plus de vingt ans, je me rends régulièrement dans les territoires – à Ramallah, Jénine, Gaza, Jérusalem – toujours aux côtés du Théâtre National Palestinien, dans un dialogue constant avec ses artistes et son public.

Quant à la vie des Palestiniens, je répondrais par cette phrase de Sylvain Cypel, auteur des Emmurés, l’un des meilleurs essais sur la schizophrénie de la société israélienne : « Le miracle du peuple palestinien, c’est d’avoir survécu à tout ce qu’on lui a fait subir. »

Je crois n’avoir jamais rencontré un peuple aussi avide de vivre, malgré les murs, les check-points, les incursions des soldats, le ciel quadrillé de drones, l’impossibilité de se rendre d’une ville à l’autre. Les Palestiniens vivent, chantent, aiment, dansent avec plus de force que leurs occupants.

J’ai été bloqué à Gaza durant la guerre de 2014. La ville était bombardée jour et nuit par l’aviation israélienne. J’y montais On ne badine pas avec l’amour d’Alfred de Musset, avec les étudiants du département de français de l’Université Al Aqsa – dont le niveau, soit dit en passant, est largement supérieur à celui des étudiants d’Alger, de Tunis ou de Rabat.

En pleine apocalypse, je m’étais dit : aucun étudiant n’osera venir, pas alors que les F16 pilonnent la ville. Et pourtant, à ma grande surprise, ils étaient tous là. Ils m’ont dit : « Nous voulons faire du théâtre. Les bombes, on s’en fout, on a l’habitude. »

Le poème Nos voisins les soldats de Maya Abu Al-Hayat se clôt sur une image glaçante : « Les zombies et les vampires retourneront à l’université de Haïfa pour philosopher sur un avenir meilleur. » Dans un monde où les mots semblent avoir perdu leur sens – qu’ils soient ceux des philosophes ou ceux des poètes – comment encore imaginer une paix possible entre Israël et la Palestine ? À défaut de solutions idéales, existe-t-il au moins des issues réalistes à ce conflit qui dénie à chacun de nous notre appartenance commune au genre humain ?

Le poème de Maya met en scène cette banalité du mal dont parlait Hannah Arendt. Comment des soldats de dix-huit ans peuvent-ils, après une journée passée à humilier des milliers de Palestiniens, à arrêter des enfants, à dynamiter des maisons, à tuer pour un oui ou pour un non des passants, se retrouver le soir sur une plage de Tel-Aviv, une bière à la main, comme si de rien n’était ? Parce qu’ils sont convaincus, comme leurs ministres, qu’ils n’ont pas tué des êtres humains, mais seulement des animaux.

Concernant la paix, il faut dire les choses clairement : elle ne dépend pas seulement d’Israël et de sa volonté de la faire avec les Palestiniens, mais aussi des pays arabes de la région. Le terme de « conflit israélo-arabe » est profondément fallacieux. Dans l’histoire récente, les Palestiniens ont souvent été trahis et massacrés par leurs propres frères arabes. En Jordanie, lors de Septembre noir, les troupes bédouines du roi Hussein ont exterminé plus de 35 000 Palestiniens en un mois. Au Liban, les milices Amal de Nabih Berri ont tué par milliers les habitants des camps palestiniens. Et en Syrie, plus récemment, le camp d’Al-Yarmouk à Damas a été anéanti par les bombardements et le siège imposés par les troupes de Bachar el-Assad. Je ne parle pas du sort réservé aux Palestiniens par l’armée et la police d’Egypte et de Jordanie, sans parler des pays du Golf où ils sont considérés comme des damnés. C’est dire que la tragédie palestinienne ne peut pas se réduire à un face-à-face binaire entre Israël et la Palestine. C’est une tragédie régionale, dans laquelle les Palestiniens se retrouvent pris en étau, instrumentalisés ou sacrifiés par des pouvoirs qui prétendent les défendre mais qui, en réalité, ont souvent contribué à leur écrasement.

Mohamed Kacimi et Nida Younis, Palestine en éclats. Anthologie de la poésie palestinienne féminine contemporaine, Boumerdès, éditions Frantz Fanon / Paris, éditions El Manar, 2025, 256 pages ; 26 €/ 2000 DA