« Harbi était constamment en porte-à-faux avec son univers social et familial » (Kamel Chachoua, sociologue)

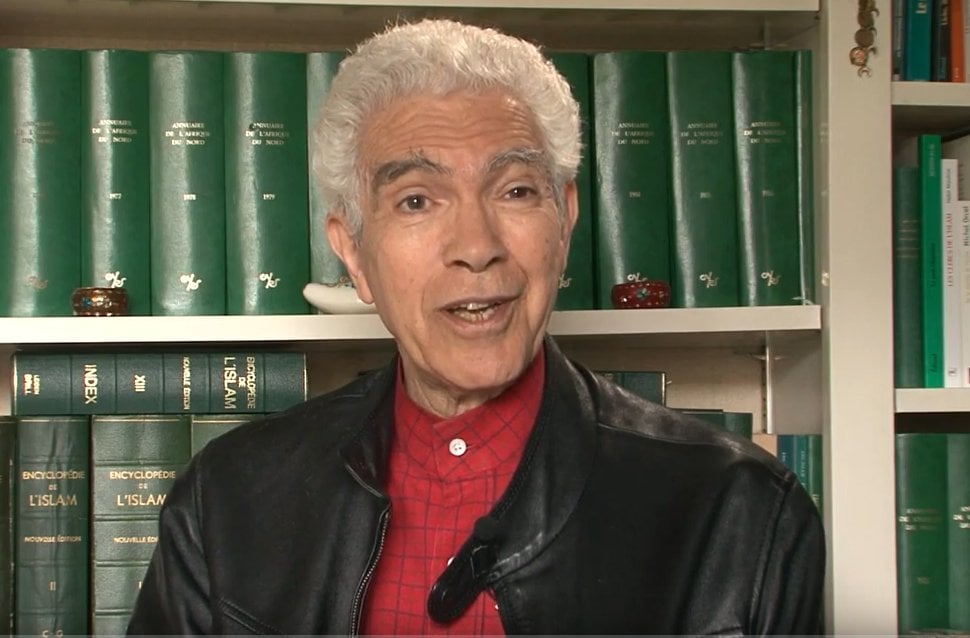

Acteur de la révolution algérienne devenu historien de cette même histoire, Mohammed Harbi incarne une figure singulière des élites intellectuelles algériennes. De son enfance dans la bourgeoisie d’El-Harrouch aux internats de Skikda, de son engagement aux côtés du groupe de Tlemcen à son opposition au coup d’État de 1965, son parcours est marqué par une succession de ruptures. Emprisonné puis exilé en France en 1973, il transforme cette distance géographique et politique en instrument d’objectivation scientifique. Dans cet entretien, le sociologue Kamel Chachoua analyse comment cette trajectoire, entre engagement militant et rigueur académique, a façonné l’œuvre d’un historien qui n’a cessé de démystifier, sans complaisance, l’histoire du mouvement national algérien dont il fut partie prenante.

Comment analysez-vous cette position singulière de Mohammed Harbi, à la fois acteur de la révolution algérienne et historien de cette même révolution ? En quoi cette double casquette a-t-elle influencé son travail historiographique et sa légitimité scientifique ?

Le métier d’historien, de sociologue et d’intellectuel en général consiste à savoir contrôler les implicites, c’est-à-dire les refoulements, qu’implique le fait d’être impliqué dans l’objet qu’on prétend penser. Cela dit, il ne faut pas croire que cette analyse sans complaisance ni narcissisme de sa propre expérience ou de son propre univers social soit réservée à quelques-uns seulement car elle est, au fond, accessible à tous au prix d’une formation intellectuelle et d’un apprentissage pratique de la réflexivité. Certains, il faut le souligner, sont confronté aux difficultés de la position inverse qui consiste à savoir se mettre à la place des gens qu’on observe directement où qu’on veut analyser à travers une source ou une archive historique. Je pense que la trajectoire sociale de Mohammed Harbi qui était constamment en porte-à-faux avec son univers social et familial l’avait préparé et prédisposé à cette position et à cette faculté d’objectivation et d’auto-analyse réflexive. Sa prime éducation à El-Harrouch, près de Skikda, au début des années 1930, dans une famille de la bourgeoisie populaire qui habitait une maison à plusieurs étages, propriétaire d’un domaine agricole et en même temps investie dans le magister religieux local, lui avait inculqué un habitus de classe et une légitimité à prétendre à la distinction sociale. Son père le conduisait déjà en voiture au collège dans les années 1940, et une fois, suivant le témoignage de Harbi, « il est même revenu le soir pour lui remettre l’argent de poche que Mohammed, faché, avait laissé sur la banquette suite aux remontrances orales de son père durant le trajet contre ses fréquentations et ses prétentions politiques et militantes ». La condition de vie et de travail misérable des métayers du domaine familial qui venaient chaque fin de semaine quémander une avance en numéraires ; le dénuement des familles voisines qui, malgré tout, « tenaient à lui faire don d’un œuf ou d’une gourmandise quand il s’y rendait » l’avait tellement marqué et scandalisé qu’une fois, « il avait volé un paquet de bulletins de votes destinés à faire élire un de ses oncles qui a fini, malgré tout, par gagner le scrutin ». Mais, de toutes les ruptures fondatrices, l’internat du Lycée de Skikda reste, pour Harbi comme pour la majorité des lycéens indigènes des années 1940-50, l’un des hauts lieux de l’initiation à l’objectivation et à la mise à distance du monde social. C’est là où, le soir après le départ des externes et des demi-pensionnaires qui forme la majorité européenne, les élèves musulmans se retrouvent soudainement entre eux au dortoir et au réfectoire. C’est là où cette jeunesse libérée et détachée des soucis matériels et sociaux du quotidien, doublement séparée de la société européenne et de la société indigène, se livrait au loisir du détachement intellectuel et au plaisir des débats philosophiques et politiques. C’est dans le contexte de l’internat que Mohammed Harbi avait, par exemple, abandonné l’habitude de marmonner une sourate du Coran avant de dormir. Enfin, son arrestation, son emprisonnement puis son évasion et son exil quasi définitif en France en 1973, l’avait sans doute contraint à une solitude intellectuelle créatrice et converti à l’écriture, à la critique, à la réflexivité et à la recherche scientifique et historique. Tout se passe en effet comme si son travail sur l’histoire du mouvement de libération nationale qui se confondait avec sa propre histoire personnelle l’avait libéré de la politique et finalement de lui-même, c’est-à-dire de ses intérêts à la complaisance avec lui-même et avec l’histoire de la libération nationale. Car, en dévoilant et en démystifiant, sans complaisance et sans rancune, l’histoire du mouvement national dans laquelle il était impliqué, il devenait du même coup l’historien objectif de cette même histoire.

Que révèle l’engagement de Harbi aux côtés du Groupe de Tlemcen, incarné par Boumediene et Ben Bella, sur sa vision du projet national algérien dans les années 1960, et comment son opposition ultérieure au coup d’État de 1965 redéfinit-elle son positionnement au sein des élites révolutionnaires ?

Son engagement aux côtés du groupe de Tlemcen qui ne me semble ni complètement vrai ni totalement faux – un peu tactique et un peu sincère – révèle en tous cas que, dès la fin des accords d’Evian en 1962, les prises de positions des uns et des autres au sein du microcosme du FLN n’obéissaient déjà plus à la logique de la hiérarchie, des projets ou des idées mais à celle du monopole et d’accès au pouvoir. L’affrontement devient d’autant plus violent que ces anciens frères comme ils se nommaient eux-mêmes sont presque d’accord sur tout. Ils ont le même inconscient social et culturel, ils apparttiennent à la même génération et ont presque le même âge, à peu près la même origine sociale, le même capital social et le même projet politique essentiellement anti-impérialiste et anti-capitaliste. La vision et le projet politique de Harbi qui est tout entier concentré dans le projet de l’autogestion différait peu, très peu, de celles de ses partisans ou de ses adversaires politiques du moment sinon par l’accent, la formulation et la promotion que lui avait assuré le fait de la médiatisation au début des années 1960. Le programme de la Soummam de 1956, rédigé par Amar Ouzeguen, comme celui de Tripoli de 1962 dont la partie économique et sociale est écrite de la main de Mohammed Harbi, sont des programmes naïvement et scolairement marxistes qui peuvent être destinés à n’importe quelle société du Sud global de l’époque. Ils reprennent impitoyablement pour ne pas dire aveuglément la terminologie marxiste et les modèles politiques de l’Ex-URSS, des pays de l’Est et d’Amérique latine avec un dédain cruel et scandaleux à l’égard de la religion et des spécificités sociales, ethniques et linguistiques et finalement de nous-mêmes. C’est sans doute de là que date, en partie au moins, cette habitude à l’emprunt froid et dissolvant pour ne pas dire au plagiat intellectuel et politique qui gangrène jusqu’à aujourd’hui encore l’ordre institutionnel, juridique et politique national. Voilà pourquoi l’opposition ultérieur de Harbi au coup d’État de 1965 tout comme son adhésion antérieure au groupe de Tlemcen en 1962 n’a rencontré ni intérêt, ni sympathie au sein de l’opinion courante algérienne de l’époque. Les positions et les programmes successifs n’étaient, au fond, ni révolutionnaires, ni réformistes et on le comprend car, cette élite moyenne, usée par des années de clandestinité, était prise entre deux forces contradictoires : l’une progressiste et développementiste qui les pousse vers l’avant et l’autre, conservatrice du point de vue identitaire, qui les tire vers l’arrière en même temps. Voilà d’où vient cette impression paradoxale d’une situation marquée par une forte agitation dans les discours et les institutions et un immobilisme général au niveau des structures sociales et mentales.

L’emprisonnement puis l’exil en France représentent une rupture majeure dans sa trajectoire politique et intellectuelle. Comment ce statut de proscrit a-t-il façonné sa pensée et transformé son rapport à l’Algérie et à l’histoire qu’il écrivait ?

Je pense que son emprisonnement, son évasion puis son exil l’ont définitivement arraché au champ politique et militant dans le sens partisan du terme. Il est fort probable que s’il ne s’était pas évadé, il aurait été sollicité et imploré par les pouvoirs successifs, notamment après la révolte populaire du 5 octobre 1988 ou de l’interruption du processus électorale en 1992 pour sauver, c’est-à-dire présider l’Algérie. L’évasion de 1973 l’avait non seulement réhabilité politiquement, elle lui a permis de renouer avec l’histoire, sa discipline universitaire de jeunesse et à devenir un historien mondialement connu. Ce deuxième Harbi restera sans doute dans la mémoire collective comme celui qui a le plus contribué pour divulguer la vérité de la révolution par son témoignage et son travail d’historien.

Harbi a fait le choix de rester en France jusqu’à sa mort, plutôt que de rentrer en Algérie après les évolutions politiques du pays. Que nous dit ce choix sur les rapports complexes entre les intellectuels algériens et le pouvoir politique dans leur pays ?

Dès son arrivé en France, notamment après la publication de ses premiers livres sur l’histoire du FLN en 1975 puis en 1978 (FLN, mirage et réalités) et son recrutement comme enseignant à l’université de Paris VIII, Harbi avait, à mon avis, découvert la passion de la recherche scientifique et de la transmission savante qui l’avait émancipé de la politique algérienne. Très vite d’ailleurs, il a acquis une autorité et une légitimité scientifique d’envergure mondiale dans le champ universitaire sur l’histoire du mouvement national algérien. L’élite algérienne en général et celle qui vit et travaille en France en particulier a été toujours lucide sur la réalité despotique et autoritaire du pouvoir politique algérien. Il faut dire aussi que la situation d’exil entrave beaucoup leur volonté et leur liberté d’action car ils savent qu’il n’est pas éthiquement et politiquement poli et surtout efficace de faire de l’opposition politique depuis la capitale de l’ancien colonisateur. Cela dit, l’émigration de plus en plus croissante et définitive des diplômés en sciences technologiques algériens en France et l’arrivée dans le champ académique français de jeunes binationaux issus de l’ancienne émigration algérienne en France vas sans doute reconfigurer et transformer à l’avenir les rapports entre la diaspora algérienne à l’étranger et en France en particulier et le pouvoir algérien.

L’incinération, défiant à la fois la tradition algérienne et musulmane, sous les chants d’Aissa Djarmouni et Houria Aichi, constitue un geste symbolique fort de la part de Harbi. Comment l’interprétez-vous sur les plans intellectuel et politique ?

Effectivement, son légendaire col mao, sa façon de rouler les R, comme son choix funéraire ne sont pas que des choix esthétiques et philosophiques personnels mais des choix foncièrement politiques destinés aussi, par ricochet, à secouer nos structures sociales et mentales. Sans vouloir sonder le cœur et la foi de l’homme, ce choix funéraire peut être regardé aussi comme un non choix ou comme une alternative à ses deux autres possibles funéraires officiels ou semi-officiels en Algérie ou en France qu’il semble vouloir écarter.

En s’inscrivant dans la lignée de Mohammed Belhalfaoui et sa fille Aicha comme troisième intellectuel algérien à opter pour l’incinération, Harbi semble affirmer l’existence d’une micro-tradition dissidente. Que nous révèle cette filiation sur les fractures idéologiques au sein des élites intellectuelles algériennes ?

La pratique de l’incinération est certes rare mais pas exceptionnelle au sein de la communauté algérienne en France qui n’est pas toujours motivée par une intention dissidente du point de vue politique ou religieux. Elle couronne souvent des trajectoires migratoires solitaires et marginales notamment parmi les artistes et les couples mixtes par exemple. Yacine Chaïb avait déjà mentionné quelques cas dans sa thèse de sociologie sur la mort dans l’émigration soutenue et publiée en 1993. Elle deviendra sans doute moins rare et plus assumée à mesure que la communauté algérienne en France se densifie et se différentie.

Au final, comment situez-vous Mohammed Harbi dans la sociologie des élites intellectuelles algériennes ? Représente-t-il une figure singulière ou incarne-t-il un type d’intellectuel propre à sa génération, et quel héritage laisse-t-il dans la pensée critique algérienne ?

La trajectoire de Mohammed Harbi ne me semble pas si isolée qu’elle paraît. Elle a beaucoup d’affinités avec celles d’Abdelmalek Sayad, d’Ali Merad, de Mohammed Arkoun, de Ramdane Redjala, etc. Je pense que cette génération a même fondé un mode et une tradition de vie asilaire de l’élite intellectuelle algérienne en France qui a été prolongée et densifiée avec la génération des universitaires qui se sont réfugiés en France durant la décennie noire. Cette émigration-immigration historique des élites qui croît de décennie en décennie et d’année en année depuis l’indépendance est maintenant trop importante pour ne pas dire flagrante pour qu’elle soit rangée et analysée uniquement à travers la catégorie et le concept de la fuite des cerveaux. Elle participe à mon avis à l’organisation et la constitution d’une société civile algérienne parallèle en France. Par son engagement politique et sa production scientifique Mohammed Harbi a effectivement participé à la formation et à la consécration du sous-champ intellectuel et militant algérien en France. Enfin, je pense que ses 23 vidéos en ligne où il évoque l’histoire politique de l’Algérie contemporaine à partir de son expérience autobiographique restera, après celle d’Yves Courrière, une source irremplaçable pour la recherche universitaire sur l’histoire du mouvement national algérien du XXème siècle.

Merci pour cet entretien intelligent. Il contribue à faire connaître la personnalité et la trajectoire de Mohamed Harbi. Bravo aux deux.

Le parcours de Mohammed Harbi illustre la tension profonde entre engagement militant et exigence scientifique. Son œuvre, née d’une distance critique assumée, demeure un jalon essentiel pour démystifier l’histoire algérienne.

Harbi incarne l’intellectuel déchiré entre deux mondes. Son exil fut sa liberté, son œuvre, un miroir sans concession pour l’Algérie.