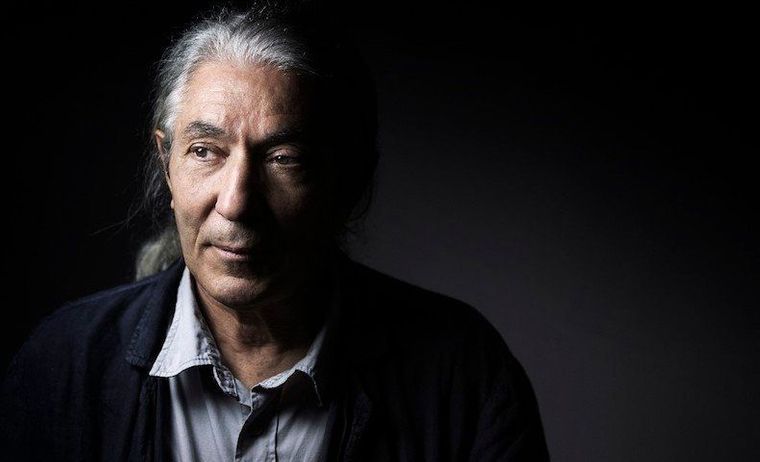

Boualem Sansal, ou le Nobel pour la littérature en état d’alerte

Il y a des écrivains qui ne racontent pas le monde : ils le veillent. Boualem Sansal appartient à cette lignée rare des consciences dressées dans la tempête. Ce n’est pas un romancier de confort ni de salon, mais un guetteur des désastres, un veilleur d’humanité posté sur la frontière où vacille la liberté. Sa langue brûle, tranche et éclaire — elle dit le réel comme on tranche un nœud de mensonge.

Depuis des décennies, Sansal explore les gouffres du siècle avec la patience du témoin et la fureur du prophète. Son œuvre n’est pas une œuvre littéraire au sens décoratif du mot : c’est une architecture de vérité, bâtie pierre à pierre contre la lâcheté, contre le déni, contre toutes les religions de la peur. Il y a chez lui une mémoire du désastre et une obstination du salut. Dans chaque livre, de Le Serment des barbares à 2084 la fin du monde, on entend cette même question : que devient l’homme quand il renonce à penser ? Et que devient un peuple quand il s’agenouille devant le dogme ?

Écrire, pour Sansal, c’est désobéir. C’est revêtir la plume comme on revêt une armure. L’homme vient d’un pays où les mots peuvent valoir une condamnation, où les poètes sont surveillés, exilés, réduits au silence. Pourtant, il n’a jamais cédé. Il a parlé, sans détour, de l’islamisme triomphant, des élites compromises, des intellectuels muets. Il a osé nommer l’innommable : la trahison des Lumières dans les terres où elles furent promises. Son courage n’est pas un effet de style, c’est une ligne de front.

Il y a, dans cette écriture, un souffle universel. Sansal parle d’Algérie, mais c’est le monde entier qu’il interroge. Les tyrannies changent de drapeau, mais leur logique reste la même : réduire la conscience au silence. Et c’est pourquoi son œuvre résonne bien au-delà de la Méditerranée. Elle avertit, elle exhorte, elle refuse les anesthésies du temps. Elle nous dit, avec la force tranquille d’un homme qui a vu le pire : ne vous habituez pas à la nuit.

Alors oui, si un prix devait rappeler à la littérature sa mission de vérité, ce serait le Nobel. Non comme une médaille, mais comme un acte de reconnaissance envers ceux qui, dans l’obscurité, continuent d’écrire à la lumière. Donner le Nobel à Boualem Sansal, ce ne serait pas seulement consacrer un immense écrivain : ce serait saluer la dissidence, la lucidité, la fidélité à la liberté.

Dans un monde qui s’incline de plus en plus devant la peur, il nous faut des écrivains qui relèvent la tête. Sansal en est. Il n’a pas cédé aux injonctions du politiquement correct, ni aux séductions du reniement. Il a choisi la vérité, même lorsqu’elle dérange, même lorsqu’elle coûte. Et cette vérité, il l’écrit dans une langue splendide, habitée, ample comme un fleuve qui refuse les barrages. C’est la langue de Camus, de Péguy, de tous ceux pour qui la littérature est un acte moral.

Il faut un Nobel qui ne récompense pas la conformité, mais le courage. Un Nobel qui se souvienne que la littérature n’est pas une parure, mais une résistance. Boualem Sansal incarne cela. Sa voix traverse les frontières comme un cri d’alarme, mais aussi comme une promesse : celle de la dignité retrouvée, de la parole libérée, de l’homme debout.

Donner le Nobel à Sansal, ce serait dire au monde que l’écrivain libre est encore possible. Et que, tant qu’il le restera, rien n’est tout à fait perdu.